John Banville vem para a Flip deste ano e por isso decidi (por que não?) conhecer um pouco mais de seus livros. E decidi começar por O mar, não apenas por ter sido o vencedor do Man Booker Prize de 2005 (e grande mérito deve ter um livro que tenha batido Não me abandone jamais), mas por esse título simples que parece esconder alguma importante metáfora. A história, obviamente, não é sobre o mar, mas sobre a relação de um homem com o seu passado, mas me distraí logo nas primeiras páginas esperando que ele falasse mais sobre as ondas.

Não sei por que comecei a colecionar metáforas. Que há algo especial sobre as ondas é algo que, imagino, não escapa a ninguém. Elas são como um desses fenômenos ao mesmo tempo complexos e triviais, como a chuva ou o gelo, coisas de que quase sempre ignoramos o lado complexo, feito de uma complicada combinação de efeitos de vento, gravidade, temperatura, etc, para nos ocuparmos apenas com a parte trivial, composta da certeza de que sempre existiram e sempre continuarão a existir. Coleciono apenas metáforas assim, de coisas tão óbvias que acabem fugindo à atenção.

Para o mérito de Banville, já quase no final do livro ele fala sim sobre as ondas, e numa maneira bastante elegante:

O céu estava coberto de nuvens e uma brisa agitava a superfície do mar, em cujas margens pequenas ondas quebravam quase sem energia, de novo e de novo, como a barra de um tecido sendo revirado continuamente por uma costureira cansada.

Mas fora essa, não tive muito sucesso até agora para a categoria “ondas”. Na verdade, encontrei apenas mais uma, que por uma perversa coincidência, e mesmo tendo sido feita com mais de meio século de antecedência, provoca, na verdade, a mesma comparação. Disse assim Virginia Woolf:

O mar estava indistinguível do céu, exceto que o mar estava ligeiramente enrrugado como um tecido que tivesse dobras nele.

Na verdade, essa raridade de metáforas para coisas triviais não é mero acaso e revela uma assimetria na nossa percepção das coisas. Poucos se preocupam em descrever o que são as ondas porque estão ocupados usando-as para descrever outras coisas. Colocamos, de um lado, esses objetos comuns, geralmente concretos e visíveis, e de outro os mais abstratos, dentre os quais os mais desgastados correm pelos nomes de “vida” e “amor”, e empilhamos esses últimos sobre os primeiros: a vida como uma onda no mar; a vida como uma caixa de chocolates; etc.

Gosto da bronca de Fernando Pessoa contra as pessoas sem imaginação para definições, que poderia ser lida como um manifesto a favor de mais oportunidades metafóricas para os objetos triviais: “como todos sabem, ainda quando agem sem saber, a vida é absolutamente irreal, na sua realidade directa”. Como um exemplo simbólico, o poeta resgata a espiral do mundo da obviedade para mostrá-la como “um círculo virtual que se desdobra a subir sem nunca se realizar”, ou como “uma cobra sem cobra enroscada em coisa nenhuma”, entre outras representações inspiradas.

Mas é necessário também experiência para encontrar as comparações mais adequadas. Até mesmo para ser capaz de ver as coisas de uma maneira menos direta. No lugar de uma apagada visão a partir do litoral, o que poderia dizer sobre as ondas um marinheiro? Um surfista? Por isso são tristes as pesquisas que mostram que os escritores hoje são em grande maioria jovens homens brancos moradores de grandes centros urbanos. Aqui valeria aplicar com mais frequência o conselho de Bertrand Russell para os jovens angustiados que aspiravam a escrever: “saia para o mundo, torne-se pirata, rei em Bornéu ou operário russo”.

Talvez pirata seja um pouco exagero, mas muito pode ser conseguido com uma visão um pouco diferenciada. Tome-se por exemplo David Foster Wallace. Sua experiência como um tenista juvenil, com aspirações à profissionalização, renderam-lhe o fundamento necessário para grande parte da ambientação de Infinite Jest e elogios quanto a outras peças, como “Federer como experiência religiosa”. Ser um aventureiro, mesmo um aventureiro moderno que sofre enjoos marítimos e por isso permanece sempre em terra firme, dá frutos.

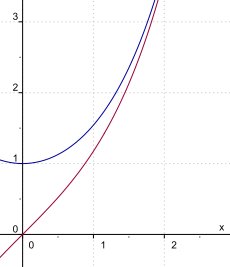

Comparações matemáticas

Wallace foi o tipo de escritor que se aproveitou de todos os recursos da sua experiência, incluindo seu conhecimento de matemática. A princípio, não há o que temer nessas incorporações. Uma definição matemática, no fundo, também é uma forma de comparação, só que feita em torno de objetos perfeitos, como se alguém propusesse: criemos este objeto da classe das funções trigonométricas e o batizemos “seno”, ou “cosseno”, ou “seno hiperbólico”, etc. Se elas são poucas vezes utilizadas na literatura – sensatamente, eu diria – é apenas porque recaem sobre uma linha bem tênue entre um erro de formulação e o puro tédio para os leitores.

Em outro texto dedicado ao tênis, chamado “Derivative Sport in Tornado Alley”, que segundo Pips me informa ainda não foi traduzido para o português, DFW abusa das comparações matemáticas. A certo ponto, por exemplo, ao explicar como se destacava na liga juvenil do meio oeste por seu “pensamento geométrico”, ele escreve:

Porque a expansão das possibilidades de resposta é quadrática, é exigido de você que pense n jogadas à frente, onde n é uma função hiperbólica limitada pelo sinh do talento do oponente e o cosh do número de jogadas no rally até então (aproximadamente).

Pelo que vejo, a reação de muitos leitores a essas seções esbarra, justamente, entre a indignação teórica e o tédio. Para aceitá-las, um pouco de conhecimento matemático certamente ajuda, mas conhecimento demais costuma ser ainda mais danoso que conhecimento nenhum. Recomenda-se apenas o suficiente para entender que, no contexto, a necessidade de antecipar as jogadas cresce conforme a qualidade do seu oponente, bem como da duração dos rallys, e que existe um belo equilíbrio geométrico entre os dois fatores. Se você é daqueles que começa a pensar que DFW não deveria dizer expansão “quadrática” e sim “exponencial”… pare.

O problema das comparações matemáticas, de fato, é esse: elas também mentem. Tanto como nas descrições óbvias das coisas, aquelas criticadas por Pessoa, as descrições matemáticas, em sua suposta exatidão, “são coisas absolutamente fictícias”.

Há uma parte de Infinite Jest em que Pemulis e Hal discutem sobre o “teorema do valor médio para integrais”. Supostamente seria uma maneira de calcular o poder atômico a ser atribuído a cada nação (aka “grupo de estudantes”) no Eschaton, o jogo parte tênis parte War praticado nas horas vagas na Academia Enfield. Já havia estranhado esse trecho na primeira leitura, mas foi somente voltando a ele, e passando boas duas horas tentando entendê-lo, que pude admitir minha derrota e apelar ao arbítrio do Google: todos os comentários no mundo web apontam que a seção não prova o que deveria provar.

Mas isso é relevante? Talvez sim para que deixemos de lado a visão de Hal e Pemulis como “os estudantes brilhantes em matemática” para nos concentrarmos na condição momentânea dos “adolescentes chapados tentando explicar Cálculo” – o que na verdade torna a seção ainda mais bizarramente engraçada.

E mesmo que a maioria dos leitores não se ligue na ineficácia da demonstração feita para a aplicação do teorema do valor médio, isso não torna a seção menos brilhante. O mais importante não são as definições matemáticas, evidentemente, mas acima de tudo o estilo que DFW imprime aos comentários dos dois personagens, para criar páginas que universalizam o que à primeira vista seria apenas patético humor nerd adolescente.

No final das contas, talvez seja menos uma questão de pensar em definições do que em um estilo, um ritmo geral em que tudo flua naturalmente. Sobre isso, vale chamar novamente o testemunho de Woolf, como ela apresentou na carta a uma amiga:

Quanto à mot juste, você está bastante enganada. O estilo é uma questão simples: é tudo questão de ritmo. Uma vez que alcance isso, não há como usar as palavras erradas. Mas por outro lado aqui estou eu sentada por mais de metade da manhã, estufada de ideias, e visões, e outras coisas mais, e sem conseguir extraí-las pela falta do ritmo correto. Agora, isso sim é bastante profundo, o que é o ritmo, e vai mais fundo que as palavras. Uma visão, uma emoção, cria uma onda na mente, muito antes que se criem palavras para encaixá-la; e na escrita (é nisso que acredito hoje) é preciso recapturá-la, e colocá-la em movimento (o que aparentemente não tem nada que ver com palavras) e então, enquanto quebra e se desenrola na mente, ela cria as palavras em que se encaixar.

O ritmo da onda; o ritmo do tênis. Acho que DFW concordaria.

1. Essa imagem das ondas está linda demais.

2. OMG, um livro que bateu o do Ishiguro TEM de ser bom.

3. Cara, que segundo parágrafo lindo, hein? Eu fico tentando fazer, aqui e ali, essas coisas sensoriais-descritivas, mas nem de longe sou tão bem-sucedido.

4. Gostei bastante da discussão na primeira parte do texto. Muito. É meio que o contrário do que falei (citando Borges) ao resenhar um livro ruim, mas uma coisa não contradiz a outra. De alguma forma. Ao menos não na minha mente.

5. “Se elas são poucas vezes utilizadas na literatura – sensatamente, eu diria – é apenas porque recaem sobre uma linha bem tênue entre um erro de formulação e o puro tédio para os leitores.” É isso: morro de medo de morrer de tédio com DFW. Não gosto dele sem reservas. Acho que ele consegue ficar chato muito fácil. Muito. Mas, hey, ele até que conseguiu se sair bem nos ensaios. Nada que eventual pulo de parágrafo não dê conta.

6. “Se você é daqueles que começa a pensar que DFW não deveria dizer expansão ‘quadrática’ e sim ‘exponencial’… pare.”. <3

7. Gosto do número 7 e, portanto, acabo por aqui: seus últimos parágrafos me ajudaram a esquecer um pouco todo o hype DFW. Às vezes temo começar a achá-lo chato mesmo antes de lê-lo. Não sei explicar direito: é meio como se "tem tanta gente abalizada dizendo que os livros do cara são legais que meu cérebro já está se antecipando e o achando chato". Enfim, valeu por me ajudar a esquecer um pouco disso. (Aliás, foi em boa hora o teu texto. Acabei de tirar o "Breves entrevistas" do alto do armário. ^^)

Tuca! (Finalmente um tempo bom o bastante para consagrar ao seu e aos outros comentários 🙂

0. Adoro pessoas que numeram comentários. Quando você estuda matérias de humanas, eles ensinam a engolir os números e fingir que não está contando. Daí aqueles textos em que a gente lê “são três as características do homem moderno” e depois só encontra duas. Ou quatro. Tem horas que vale mais a organização.

1. Que bom que você reparou! Quis uma que não fosse a mesma imagem de sempre que se tem de uma onda (aquela, sabe, que pode ter ou não um surfista dentro)

2. Não é? Mas na verdade essa foi a maneira britânica que encontrei para dizer que prefiro o “Never Let Me Go”… Mas foi um ano tenso no Booker, como descobri. Depois dá uma lida nisso (mais com cuidado que são muitos spoilers): http://www.theage.com.au/news/books/its-the-critics-at-sea/2005/10/15/1128796742760.html

3. Obrigado, Tuca! Não acredito muito, mas aceito o elogio… ^_^

4. Procurei em vários textos e não achei: onde você falou sobre isso?

5. Realmente ficar entediado deve ser a maneira mais embaraçosa (para o autor) pela qual alguém pode responder a um estilo como o DFW (algo equivalente a nem gostar nem odiar os esforços de alguém, no mundo real, mas ser puramente indiferente). Ele lá, fazendo toda a sua graça, e o leitor nada. Acho que isso às vezes acontecia sim comigo no Infinite Jest (não gostava das partes do Marathe e do Steeply, você vai ver), mas achava sempre que ele tinha sido bom o bastante em outros momentos para aguentar firme por mais alguma tempo. Mas não sei, às vezes, no caso de um livro tão volumoso, isso até ajude a criar a aura cult, com uma certa sensação de “ok, quem sabe na próxima leitura eu goste daquele pedacinho mais”…

6. Mas como é difícil parar.

7. No caso do DFW, apoio o hype. Quer dizer, o hype do tipo “todo mundo deveria dar uma chance a esse cara”. Não o hype histérico “CARA! Tem um escritor americano muito bom! A principal obra dele nunca foi traduzida! Você TEM que ler!”. Esse “TEM que ler” me parece sempre como um tapa na cara. Já vi gente idolatrando o “Infinite Jest” na Cultura. Dá vontade de dar umas sacolejadas mesmo, não sei porquê. Mas dê uma chance para “Breves Entrevistas” então. Às vezes a gente se supreende, contra nossos próprios preconceitos, como foi comigo e HIMYM 😀

Abraço!

0. Tenho problema com esses teóricos que não se ligam nos números. Confusão certa.

4. Link! http://rascunho.gazetadopovo.com.br/literatura-de-menos/

7. Cool. Acho esse o melhor tipo de hype. E gostei do uso do termo sacolejadas: imaginei você sacolejando um desses empolgados, dizendo “ele fala ‘quadrática’, não ‘exponencial’!”.

Outro.

Putz, muito bom o texto, Gigio. Sério mesmo, uma belezura, e uma belezura que só me faz ficar mais e mais ansioso por conhecer os livros do Wallace. As metáforas, na minha opinião, podem ser o ponto alto de uma história ou o calcanhar de Aquiles dela. Metáforas mal escolhidas ou vulgarizadas demais acabam por mostrar como o texto é superficial, tipo aquelas que procuram encontrar uma correspondente metafórica para a vida: ela é tão vasta e tão diversa que praticamente todas funcionariam.

De qualquer forma, ótimo texto.

Oi, Lucas! Valeu mesmo, fico muito feliz de saber que você tenha gostado! Mas é verdade, às vezes a gente pega uma obra de um escritor qualquer, sem renome, e encontra umas metáforas escabrosas… Pior é que parece até fácil, mas a maioria delas se desgasta muito rapidamente. Aliás, isso esbarra em outro problema, que é o fato de qualquer coisa repetida muitas vezes se tornar um cliché, né. No final, acho que é mais como a Virginia Woolf disse, não depende só da metáfora em si, mas do equilíbrio do texto como um todo. Como nessa citação bônus do Alexander Pope (que poderia até estar no texto, nem lembrei):

“All forms that perish other forms supply,

(By turns we catch the vital breath, and die)

Like bubbles on the sea a matter borne,

They rise, they break, and to that sea return”

Colecionar metáforas… Bom saber que tenho um companheiro nessa empreitada.

Como o Lucas disse, a metáfora pode ser uma grande ajuda, pode ser uma grande presepada. Como sou um leitor de poesia predominantemente, vejo que, na poética contemporânea, o uso de metáforas é uma das razões principais do insucesso de muitos poetas (e como a metáfora é o funcionamento básico da poesia…). Ou utilizam-na em momentos equivocados, ou com demasia, ou a utilizam em poemas sem fundo nenhum (buscam apenas a metáfora engenhosa, interessante, sem significância emocional ou racional nenhuma)… e por aí vai.

Como a prosa não tem obrigação de exibir a metáfora, então acaba recaindo no que você disse: “Poucos se preocupam em descrever o que são as ondas porque estão ocupados usando-as para descrever outras coisas.”

De todo modo, excelente texto, cara. 2013 é mesmo o ano de DFW, e gostei da forma como você amarrou sua publicação (com a binomia Pessoa-DFW e o que eles representam, em especial).

Oi, Mavericco! (esta caixa de comentários está bem frequentada, tenho que dizer)

Bom saber que você também tem sua coleção, qualquer dia podemos fazer uma espécie de “duelo de MC’s”, versão bookworm. Estou pensando em… https://www.youtube.com/watch?v=l3w2MTXBebg

Ok, voltando à seriedade, uma coisa de que senti falta ao pensar nesse texto, foi justamente de conhecer mais poesia, até lembrei de você (no estilo, “se eu fosse o Mavericco, provavelmente saberia sacar outras citações”). Mas mesmo não conhecendo muito, posso imaginar como sejam esses maus usos da metáfora… Algo não muito diferente do que acontece na prosa, como falou o Lucas, só que com um estrago mais profundo…

Obrigado e abraço!