Muitos têm dito que o novo Robocop é um blockbuster hollywoodiano vestido de verde e amarelo, especialmente seu próprio diretor, José Padilha, em eventos de divulgação e entrevistas, como à revista Veja1: “Robocop não é meu primeiro filme americano. É o primeiro filme brasileiro de Hollywood”. Seria mesmo? Será que as inovações trazidas por Padilha e sua equipe de técnicos brasileiros realmente fazem desse projeto de US$ 140 milhões da MGM-Sony um filme para chamar de nosso? Vamos refletir sobre alguns pontos…

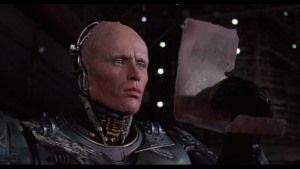

Começando pelo começo: Robocop é uma refilmagem do clássico de ficção de 1987, escrito por Edward Neumeier e Michael Miner e dirigido por Paul Venhoever, pioneiro em muitas técnicas de efeitos visuais, sobretudo na robótica. O filme original levou o Oscar de 1988 por Efeitos Sonoros e não causa embaraço se revisto atualmente, mesmo diante dos avanços tecnológicos e do CGI. Acima disso, tornou-se personagem icônico, herói e um dos brinquedos prediletos dos infantes da época, inclusive deste que vos escreve.

A proposta do filme original era cutucar a mão pesada do governo de Ronald Reagan (1981-89), período de avanço irrefreável do capitalismo e suas consequências, que vão da decadência social causada pela distribuição de renda desigual à militarização das policias metropolitanas. Para isso, melhor cenário seria impensável: Detroit, demonstrando sensibilidade visionária dos autores que escolheram uma cidade que hoje está oficialmente falida2 e vê a escalada do crime e do desemprego.

Dezessete anos (e duas continuações que não deram muito certo) depois, um carioca, físico por formação, documentarista de mão cheia e diretor dos sucessos internacionais Tropa de Elite 1 e 2, decide ressuscitar Alex Murphy, o policial robô, com diferentes propostas para esse admirável mundo novo de drones, crise do capitalismo, levante das minorias e revoltas populares.

O que de bom poderia sair disso? Ora, muita coisa! Para começar, o novo Robocop abraça uma característica marcante da atualidade: a globalização. Se o Alex Murphy original fora Peter Weller, estadunidense de Wisconsin, agora quem o encarna é o suíço Joel Kinnaman; sua esposa é a australiana Abbie Cornish; e a primeira sequência do longa se passa em Teerã, Irã, onde drones (uma versão repaginada dos ED-209 criados por Venhoever) da OmniCorp fazem uma intimidadora averiguação dos civis, até serem atacados por homens bombas – tudo isso televisionado, ao vivo, pelo programa The Kovak Element, do jornalista Pat Kovak (um excelente Samuel L. Jackson).

A partir daí notam-se alguns elementos que, se não característicos do Brasil, são marcas do diretor: a ação que se desenvolve em zonas periféricas; dá-se destaque ao ponto de vista (às vezes manipulador) da mídia; além de uma câmera soltinha e com ângulos muito semelhantes à Tropa.

Alguns acreditam que é melhor não comparar o filme original e sua refilmagem. Como eu não gosto de refilmagens, achando que na maioria das vezes a justificativa da renovação tecnológica tira muitos pontos positivos e é desrespeitosa com a obra original, vou seguir pela outra corrente e comparar, sim, o filme de Venhoeven e o de Padilha: são realizadores com estilos e propostas diferentes, mas que de parecido têm visões claras e críticas sobre seus mundos. Ambos carregam questões sociais centrais, mas Venhoeven aborda isso – não só em Robocop, mas em outras boas obras como O Vingador do Futuro (1990), da qual já tratamos aqui, e Instinto Selvagem (1992) – tendo a violência como catarse. Já Padilha, embora violento, não podemos negar, inclusive há quem o considera “fascista” pela agressividade de seu Capitão Nascimento, soma o requinte da Filosofia da Mente, da qual é entusiasta. O diretor inclusive revelou ter brigado muito com os produtores para incluir pequenas referências a essa área em seu filme, conseguindo inserir os principais filósofos dessa corrente de forma subliminar, nos nomes de alguns personagens (p.ex. Dennett e Sellars).

Assim vemos as diferenças entre eles: Venhoeven, nesse sentido, é muito mais violento do que Padilha, nos apresentando cenas verdadeiramente assustadoras. Já o brasileiro optou por adicionar profundidade a Alex, coisa rara em filme-pipoca, com cenas metafóricas ou existenciais, como quando o protagonista (ou o que sobre dele) se vê diante de um espelho. Mas essas escolhas, contudo, foram feitas em detrimento de algumas das mais maravilhosas passagens da obra original, como as de Robocop combatendo o crime pela cidade, destruindo uma loja de conveniência ou explodindo um posto de gasolina, arrematando com: “Thanks for your cooperation” (“Obrigado pela cooperação”).

Do personagem central, perde-se pouco, mas são detalhes que fazem do novo Murphy menos icônico que o original. Entre eles, a roupa preta. Ok, não sejamos tão implicantes, deixemos a equipe de arte brincar um pouco, mas a substituição, feita em prol da verossimilhança e da agilidade, não deu muito certo. Outro problema aparece com a trilha sonora, dirigida pelo brasileiro Pedro Bromfman, que pelo mau uso matou a impactante música tema do policial, de autoria Oliver Harper.

Na trama, estamos em 2028 e o policial Alex Murphy sofre um atentado em frente à sua residência. Ele é “salvo” pela OminCorp, de Raymond Sellars (Michael Keaton, numa versão de Steve Jobs), cuja equipe médica é liderada pelo Dr. Dennett (Gary Oldman, sempre ótimo como coadjuvante de heróis mascarados). Em troca disso, transforma-se num ciberpolicial, cuja consciência pode ser alterada de acordo com os interesses da companhia e lacrado numa vestimenta de aço que praticamente tem vida própria. Na verdade, muito pouco sobra para o Robocop e o valioso destaque do filme está em mostrar que esse personagem tem muito pouco de herói – se uma referência à Tropa de Elite pode ser feita, Robocop é o “aspira” que quer tirar a roupa preta, mas não pode.

A OminiCorp serve como critica à perigosa ganância da indústria bélica, sobretudo diante de governos enfraquecidos. Já através do jornalista de extrema direita Pat Novak critica-se uma personagem muito comum na TV americana (e não nos enganemos, no Brasil também): o pundits, jornalistas populistas que fingem dizer grandes verdades, revelar conceitos extraordinários ou se fazerem de porta-voz da população, mas que na verdade tudo o que entregam são “dois ou três clichês rastaqueras”3 – inspiração direta nos boçais da FoxNews, como o jurássico Billy O’Reilly. Pat, querendo justificar o uso de drones em território americano, chega a soltar a pérola: “Por que a América é tão robofóbica?!”

Assim, José Padilha e os brasileiros que ele arrastou para Hollywood (como Lula Carvalho na direção de fotografia e Daniel Rezende na edição), desenharam um remake muito mais profundo que uma assistida preguiçosa pode capturar. Um filme pensado em camadas, honestamente filosofado e que reserva até, vejam só, duas ou três boas cenas de ação. Certamente não se trata de um filme brasileiro, mas sim de um filme do mundo. Menos estiloso e inovador que o original de Venhoeven, mas pelo menos sem aquela vergonhosa papinha de neném da qual o protagonista se alimentava do filme original.

http://www.youtube.com/watch?v=INmtQXUXez8

- Revista Veja n° 2359, de 5 de fevereiro de 2014 ↩

- Mais sobre a falência de Detroit em Terra Economia. ↩

- Sobre os pundits, em Carta Capital, n° 787, de 19 fevereiro de 2014. ↩