por Marina Araújo

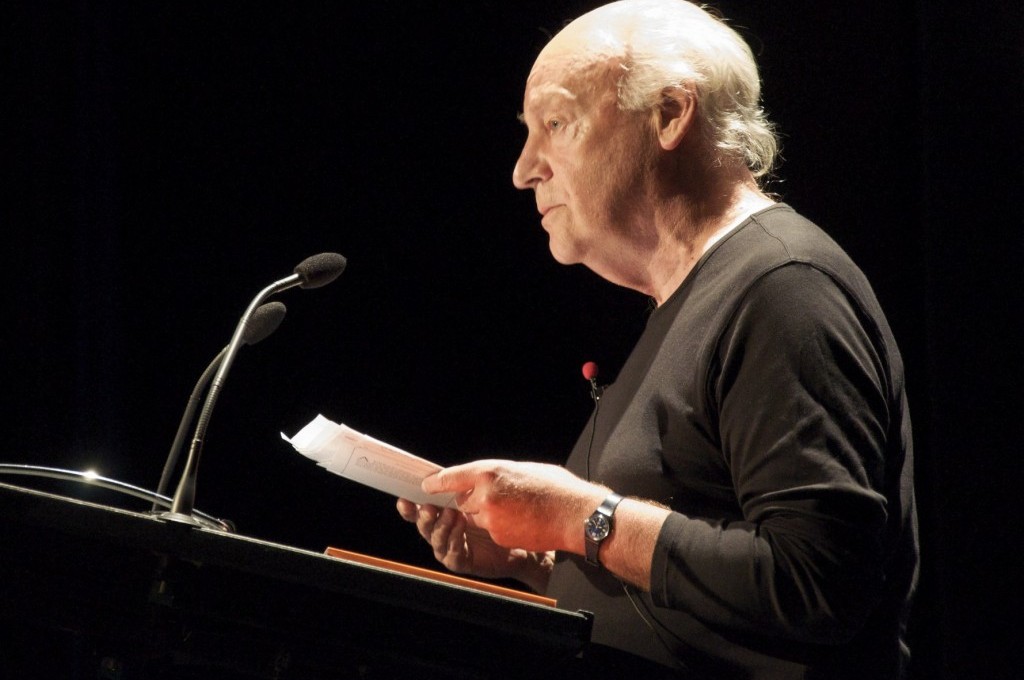

NOVA YORK – O evento de Eduardo Galeano no PEN Festival, em Nova York, neste último sábado, tinha um clima de antecipação. Já cedo, o auditório da New School for Social Research estava lotado para assistir à conversa sobre literatura e política com a escritora Jessica Hagedorn. Cheguei e imediatamente passei a ouvir espanhol por todos os lados, e com prazer observei os americanos agitados, concentrando-se nas banquinhas com os livros do nosso velho e estimado contador de histórias.

Foi a primeira vez que ouvi o escritor uruguaio ao vivo. Fiz questão de lhe assistir porque ele justificava a relevância do festival; esvaziado de latino-americanos, ele era a imponente lembrança de nossa existência. Alem disto, os eventos que até o momento silenciaram sobre as intricadas relações entre a frieza do mercado e a fragilidade da democracia e liberdade de expressão me afligia. Mas aqui, tinha certeza, os remendos seriam elegantes e eficazes. E, sim, a perspectiva de Galeano foi ideológica (se me permitem o vício anacrônico de ainda hoje usar tal palavra). Mas não foi uma análise socioeconômica e dialética (o que não me desagradaria); foi lírica e trouxe aquela sensação de intimidade do ato de compartilhar anedotas.

Ele levou capítulos de seu último livro, Os Filhos dos Dias (Children of the Days, em inglês). O livro é um apanhado de crônicas históricas, uma para cada dia do ano: um calendário crítico, se quisermos, que mapeia as barbáries e peculiaridades da historia ocidental. Ele iniciou a conversa com a escritora Jessica Hagedorn explicando sua crença no poder das narrativas: “Nós somos feitos de histórias”. Contá-las, para ele, atinge indivíduos; lembrá-las cria consciência social; e internalizá-las molda a ação no futuro – histórias mudam a História. Em vez da crítica afiada d’As Veias Abertas da América Latina, seu último livro parece estar um passo à frente, é uma espécie de ontologia literária: a identidade de um indivíduo ou sociedade está na relação com as histórias que os cria, as histórias lembradas.

Parecendo cansado, no entanto, o escritor falou menos de uma hora e respondeu perguntas rapidamente. Estas surgiram em espanhol, em sua maioria. Os que compartilhavam a identidade latina queriam mostrá-la a Galeano. Os americanos perguntavam com um inglês calmo e bem articulado, com o olhar admirado que se reserva aos profetas de terras longínquas.

Os tópicos da noite, bravura, imigração e terrorismo, não foram mencionados por Galeano em brados para atingir as falhas da cultura e política capitalista norte-americana. Mas esta crítica era o pressuposto implícito por detrás de cada história que servia de resposta às perguntas de Hagedorn. Sutilmente, suas histórias questionaram o próprio uso das palavras-tema do festival, trouxeram a multiplicidade de significados que tiveram através dos tempos e lugares. Libertaram o debate, que por aqui vive forçosamente preso à fronteira dos EUA, para o mundo lá fora. Por isso, o discurso político que marcou o festival foi posto em xeque. Restrito a problemas norte-americanos, tinham uma pitada de ingenuidade, uma pitada de cegueira.

“A bravura é normalmente traída”. Associada a criminosos, guerras, mortes, parece que ele não se animou com o tema do festival. “Ela não é até mesmo associada aos drones?”, perguntou com um sutil sarcasmo que levou as gargalhadas o publico da terra de Woody Allen. (Os drones são veículos aéreos não tripulados com o objetivo de reconhecimento, vigilância ou carregados com bombas e mísseis, destinados a atingir organizações terroristas. Eles têm sido amplamente utilizados na guerra do Iraque e Afeganistão pelas forças militares norte-americanas e britânicas, e pela CIA no Paquistão e outros países que não estão em guerra direta com os EUA). Já que tinha que falar sobre bravura, decidiu mencionar seu “herói favorito”, um motorista de táxi de Montevidéu que trabalha 21, 22 horas por dia para alimentar sua família. De forma quase imperceptível, as injustiças do capitalismo, aquele assunto incômodo cuidadosamente evitado durante a semana, surgiu de forma alegórica. Sua menção foi eficaz, e tocou a plateia, que parecia estar tão incomodada quanto eu pelo forçoso silêncio da semana.

Sobre imigração, nada das discussões acaloradas e discurso integrador que fizeram parte do festival, que vivem na imprensa (liberal) e na boca dos habitantes da cidade. “E se pensarmos em uma história alternativa, do que poderia ter sido”, ele sugere. Hoje em dia, as leis de imigração teriam esmagado a possibilidade de existência de Colombo, Pedro Álvares Cabral e do Mayflower. Quando a palavra terrorismo veio à tona, leu parte de seu livro que conta que Nelson Mandela fez parte da lista de terroristas perigosos dos EUA até 2008. E sua ironia oblíqua levou a uma nova onda de aplausos: “Parece que esta guerra contra o terrorismo não é muito séria, é uma guerra contra pessoas como Nelson Mandela…”. Todos pareciam estar torcendo para Galeano. A plateia se animava com a elegância com que questionava noções progressivas e democráticas consolidadas aqui, aquelas que não tocam nas contradições que subjazem a uma sociedade com tantas injustiças sociais.

Galeano trouxe ironia para o festival, e com isso deslocou o foco de como deveriam ser tratados seus temas centrais. O principal foi que os removeu de sua exceção norte-americana. O debate deixou de ter a cor do patriotismo norte-americano. Por um momento, não se pensou que a identidade que dá existência aos estrangeiros se constrói em sua relação de “margem” com os EUA. Os escritores que faziam parte do festival deixaram de ser sotaques que rondavam os corredores e palcos e passaram a ter voz.

O fim do evento testemunhou o monólogo extenso (e bilíngue) de um autoproclamado mexicano, que exibiu sua cidadania como um orgulhoso distintivo. A pergunta era sobre Chávez, Obama, México e o futuro da América Latina. Se até um experiente cientista político ficaria confuso nesse momento, Galeano riu-se um pouco e ofereceu outra de suas histórias: há alguns anos, Hugo Chávez realizou um referendo que decidiria a continuação de seu mandato para presidente. Galeano estava lá como observador independente. A pergunta padrão dos observadores era se a população gostaria que o presidente continuasse no poder. Nos bairros pobres, a resposta era frequentemente “sim”. E por quê, era a próxima pergunta: “Porque eu não sou mais invisível”.

Em nossa triste e irresolvida história latina, um símbolo de visibilidade é sempre uma vitória homérica de uma luta incessante. Mas o que Galeano deixou nas entrelinhas para todos ali é que, se Chávez foi produto da invisibilidade da miséria, o passado norte-americano é também invisível em vários níveis. A sociedade norte-americana precisa, desesperadamente, deixar de ser filha de histórias silenciadas. Em seu capítulo do dia 11 de setembro, Galeano clama o fim do “tráfico do medo”. E sim, o medo silencia. O ataque às torres gêmeas e o posterior desencadeamento das guerras contra o terror enterrou muito do que já não era eloquente por aqui. A sede por história, que deve ser julgada no presente, ainda não encontrou seu lugar na opinião pública americana.

Os debates do festival pareceram ingênuos porque, sem interlocutores, não há refinamento desta reflexão do passado. Galeano não pode ser um interlocutor; as histórias que constituem a consciência de uma sociedade devem ser nativas. Se a importância de Chávez foi a de ser apenas um símbolo, já é algo grandioso, porque significa que a Venezuela lida com seu passado. É de se esperar que a memória norte-americana se aguce, para que a invisibilidade do passado não comprometa a possibilidade de um futuro mais generoso por aqui.

Sobre a colaboradora: Marina é uma historiadora que estuda as relações entre poesia de vanguarda e punk rock em Nova York nos anos 1960 e 1970 para sua tese de doutorado. Estuda na UFRGS e no momento está morando em Nova York, pesquisando na New York University e escrevendo sobre literatura norte-americana contemporânea.

Muito bons o texto e o site, que não conhecia e do qual já virei fã.