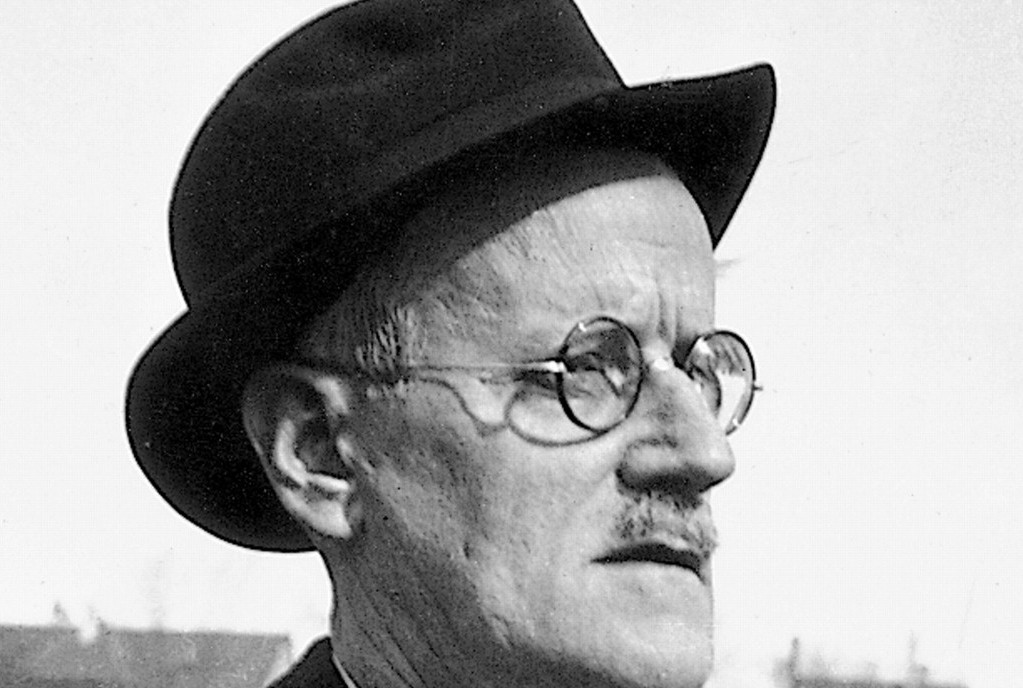

Não há como negar: existe uma aura de mistério em torno de James Joyce. Seja pela sua fama de complexidade intrincada, seja pelo vulto que suas obras vieram a assumir em relação ao cânone universal, a leitura de quaisquer de seus livros é mediada por toda a sorte de antecedentes, opiniões, medos e expectativas.

Foi nesse clima que adentrei em Dublinenses, coletânea de contos publicada em 1914. Esperava esbarrar logo de cara com os labirínticos contornos e circunvoluções que tanto se propagandeia a respeito de Ulisses e que quase desaconselha Finnegan’s Wake. Apesar de ter lido o texto do Luciano sobre Joyce não ser assim tão difícil, a imagem do autor com que me aventurei em Dublinenses era de fato meio atemorizante.

O livro, no entanto, não condisse com todos os fantasmas que eu estava condicionado a esperar. É fato que o estilo hermético só veio a se manifestar de forma consolidada em Um retrato do artista quando jovem e, definitivamente, em Ulisses, mas Dublinenses tem uma prosa gostosa, deliciosamente lapidada, “redondinha”, alguns talvez digam. São várias histórias que retratam o que era a classe média alta irlandesa.

Não se deixe enganar, Dublinenses não é um livro que se permite enquadrar assim tão facilmente. Resumi-lo dessa forma é, certamente, um dos meios de reduzir-lhe por demais. O primeiro livro de Joyce é animado por uma admiração, hora mais explícita, hora mais velada, em relação aos expedientes cotidianos da velha Dublin. A impressão que as várias histórias passam é de remeterem-se diretamente aos hábitos e costumes da sociedade burguesa européia do século XIX.

Essa definição também parece ir contra a riqueza do livro. Seria adequado acrescentar aqui que Joyce desenha no livro de 1914 uma espécie de “cartografia humana” de Dublin, não porque o livro seja um guia ou mapa da cidade, mas sim porque ele a exalta em seus cheiros, sensações, ritmos, barulhos e, principalmente, suas gentes. Você não irá encontrar o tracejado esquemático da cidade em Dublinenses, mas sim sua composição humana, onde perambulam sujeitos dos mais pitorescos e curiosos.

De certa forma, Dublinenses nos apresenta uma geografia humana da cidade, afinal, se há algo que faz as ruas frias e as construções sisudas ganharem vida, esse algo é formado justamente pelos sujeitos que nela transitam e que nela vivem seus sonhos, seus planos, suas decepções, seus amores, seus desafetos, suas transcendências, suas epifanias, enfim, suas vidas e suas mortes.

Cada história nos apresenta algum personagem vivendo alguma situação com a qual é obrigado a lidar. A sucessão das histórias sugere um crescimento evolutivo que imita o ciclo de vida dos homens, da infância à morte, passando pela juventude, idade adulta e velhice. São todos dublinenses em contato com o que há de peculiar e o que há de comum na cultura irlandesa, desde seus comportamentos políticos e sua relação com a vizinha Inglaterra até o papel que possuem o whisky e a cerveja, e ainda o conflito religioso que permeia a sociedade irlandesa até hoje.

A inocência das crianças, cujas lacunas de malícia são preenchidas de forma imaginativa aparecem em contos como “As irmãs”, “Arábia” e “O encontro”. A adolescência e juventude promissoras e românticas assaltam a cena central nos contos “Eveline” e “Dois galantes”. O peso da responsabilidade que onera o mundo adulto dá as caras em “A pensão”. Os expedientes da maturidade permeiam “Uma pequena nuvem” e “Contrapartida”. A rabugice saudosista e divertida da idade aparece em “Um caso doloroso” e “Dia de hera na lapela”. Todos eles parecem ser devidamente amarrados e finalizados com as tonitruantes e melancólicas notas de réquiem de “Os mortos”, conto que fecha o livro e que é, notadamente, o melhor de todos.

Há uma tom romântico e cosmopolita perpassando todos os contos. Não obstante, esse cosmopolitismo dado aos ritualísticos costumes burgueses do século XIX, encontram-se sendo pouco a pouco sublevados por uma nova dinâmica histórica, ríspida e contrária a esses luxos e pompas. Dublinenses, nesse sentido, parece se aproximar de um “romance de costumes”, localizado num tempo de profunda mudança, similar ao que ocorre a Gabriel Conroy, protagonista de “Os mortos”, que “(…) ouvia a neve cair suave através do universo, cair brandamente, como se lhes descesse a hora final, sobre todos os vivos e todos os mortos.” (p. 222)

Olá!!

Até agora só li ‘Um retrato do artista quando jovem’, confesso que já peguei o livro em mãos com medo de não entender muita coisa por essa fama de leitura difícil, mas acabei gostando bastante e me apaixonando por Joyce. Comprei ontem Ulisses, mas ainda estou me preparando (?) para a leitura. -rs

Pelo visto Dublinenses é mais descontraído e divertido….

Beijos,

Samantha Monteiro

Word In My Bag

De fato, diante das demais obras de Joyce, ‘Dublinenses’ parece ser simples, mas não é. Nem simplista. É um livro mais ‘leve’, digamos assim. Pretendo ir mais fundo agora nas leituras, já estou partindo para o ‘Retrato…’ agora e ambiciono ‘Ulysses’ nesse ano ou no ano que vem, no mais tardar.

Belo texto, parabéns !!

Joyce para mim é uma ” Esfinge ” que me persegue ( ou sou eu que a persigo ??!! ) e que devo decifrar !!

Vou ler esse agora e me preparar para pela 3º vez enfrentar ” Ulysses ” e tentar chegar ao fim !!

Também adentrei no universo joyceano através de ‘Dublinenses’ e estou partindo para ‘Retrato do Artista quando Jovem’ agora. Há um bocado de diferenças, e dá para ir acompanhando a própria evolução do autor nesse sentido.

Existe uma aura verde e laranja e ela mora em mim. Existe uma aura em Dublin que é da cor do Joyce. Existe uma aura na neve que é da cor da morte, que é da cor da vida. E esse livro (me) entende isso tudo.

Há toda uma afeição de Joyce ao narrar a vida cotidiana dos dublinenses que encanta o leitor. É uma visão meio boêmia, meio reverente, meio trocista, mas, de qualquer forma, curiosa por entender esses sujeitos e dar-lhes vivacidade através da literatura.